2023.11.28

シニアマーケティング事例定期購入の離脱者を囲い込み!よくある解約理由とレスポンス獲得成功事例

EC業界を中心に普及している定期購入には、解約(離脱)によって売上が落ち込むリスクがあります。離脱を防ぐ方法だけでなく、離脱者の復活を促進するためには顧客のインサイトに合わせたアプローチを行い、分析・改善を重ねることが必要です。本記事では、定期購入でよくある解約理由や、離脱者を復活させるために効果的なアプローチを実践した事例などをご紹介します。

目次

離脱者を復活させるには?定期購入でよくある解約理由

近年、多くの業種・企業がECに参入しており、競争が激化しています。こうした中で、安定的かつ長期的に売上に貢献する「定期購入」というビジネスモデルを取り入れる企業が増加しています。

しかし、定期購入には解約のリスクがあります。離脱する顧客が多くなると、中長期的な売上獲得が困難になり、ビジネスの存続自体が危ぶまれます。

このように定期購入はリスクが大きいですが、離脱者に適切なアプローチを行うことで再度顧客になってもらうことが可能で、成功すれば長期的な売上獲得が見込めます。

適切なアプローチをするためには、まず顧客がどのような理由で解約に至ったかを把握することが重要です。そこで以下では、定期購入でよくある解約理由についてご紹介します。

効果がないといった商品に対する不満

よくある解約理由として、「商品の効果を感じられない」といった商品に対する不満があります。サプリメントや美容関連の商品などで多い解約理由です。

例えば、宣伝されているほどの効果を実感できず、当初期待していたメリットをあまり感じていないというケースがよく見られます。特に、定期購入の宣伝では「すぐ実感できる」「効果がある」といった言葉が並べられていることが多いですが、明確な結果を求めている顧客が多いため、早々に離脱をされてしまうケースが多くあります。

商品が余っている

定期購入の期間が長くなると、届いた商品を消費しきれず商品が余ってしまうこともよくあります。特に、顧客がいつの間にか使用量を減らしていて余ってしまうケースが多いため、説明書の送付といった購入後の継続的な利用をフォローする工夫が必要です。

金銭的に見合わない

「商品の費用対効果が低い」と感じるケースもあります。特に、初回は無料や半額など大きく値引きがされるため、2回目以降は初回とのギャップが大きく値段が高いと感じやすくなります。

顧客の金銭状況にも左右されるため、料金と見合う価値があると感じてもらう工夫が必要です。

以上のような解約理由の根本的な原因には、「商品の価値を十分に伝えていない」「価値を顧客が感じていない」といった事情が挙げられます。

こうした原因に対しては、「高くても買いたいと思える価値がある」と啓蒙するとともに、顧客が気付いていない価値を気付かせるアプローチを行うことで、離脱者の復活を促すことができます。

定期購入の離脱者にはインサイトごとのアプローチが効果的

定期購入離脱者に対しては、解約理由に応じた1to1コミュニケーションを行い、効果検証(PDCA)を実施することが大切です。その際、顧客のインサイトごとにアプローチ方法を変えるとより効果的です。

一般にオンラインでは効果検証(PDCA)がしやすく、オフラインは効果検証しにくいイメージがありますが、オフラインでも効果検証は可能であり、離脱の阻止や離脱者の復活を促進できます。

以下では、離脱した顧客にDM送付による効果検証を行い、離脱者の復活につなげた具体的な事例をご紹介します。

定期購入を離脱した顧客にアプローチ!ワタミの宅食の事例

ワタミの宅食とは

大手居酒屋チェーンのワタミ様では宅食事業を展開しており、注文を受けたお弁当を毎日お客様のご自宅まで届けています。日替わりのお弁当やお惣菜は、専任の料理人と管理栄養士が食材選び・献立作り・調理法まで「おいしい」にこだわって作られています。また、味の改良や商品の改善を繰り返し行っており、飽きの来ないメニューや季節感のある料理、色鮮やかな見た目など、食べる楽しさも提供しています。お弁当やお惣菜だけでなく、カット済み食材で時短調理ができ、忙しい人や献立に悩む人に最適なミールキットもあり、バリエーションも豊富です。

専任の宅配員である「まごころさん」が届けてくれることから、一人暮らしを中心にシニア世代にも需要が大きいサービスです。

ワタミ様の課題

今回ご紹介する施策は専任の宅配員である「まごころさん」が販促を行うことがむずかしい定期購入の長期離脱者に向けてDMを配布したものです。

ワタミ様では以前からDMを配布していたものの、離脱者の中でも自然に定期購入の再開をした方と、DMを送付したことで購入を再開された方の比較がされていませんでした。そのため、具体的にDMにどの程度効果があるのか見えず、DMを送付すべき層や適切なDM送付タイミングも分からないという課題がありました。

アプローチ1:施策効果が確認できるようDM送付者をセグメントする

こうした課題に対し、まずハルメクでは離脱者をDM送付する方とDMを送付しない方に群分けをしました 。そうすることで、自然に定期購入を再開する離脱者とDMの送付により再開する離脱者を明確にすることができます。その後、2つの比較検証を実施することで、DM効果の精緻化を図りました。

この取り組みにより、DMを送付した場合はDMを送付しなかった場合よりも注文率が上がり、DMに効果があることが明らかになりました。本来のDM効果が確認できたことで、DMは費用対効果のある施策であることが検証できました。

アプローチ2:顧客のインサイトに合わせる

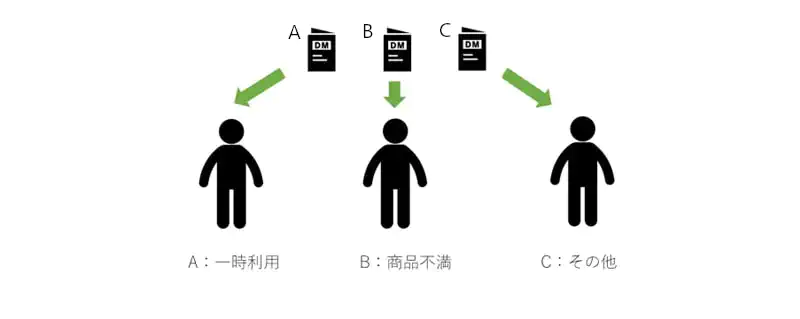

離脱者へのアプローチとして、離脱時の理由を3パターン(A:一時利用/B:商品不満/C:その他)に分け、各パターンの想定インサイトにもとづくDM送付を行いました。実際に離脱時の理由を聞くと、一時利用(A)と商品不満(B)の回答率が高かったため、(A)・(B)の理由で離脱された方が「商品の何に課題を感じて離脱したのか」を深堀することで、クリエイティブの効果検証を行いました。

そして、定期的に同施策を実施・分析し、 経過月ごとに顧客の心境変化も考慮しながら、各クリエイティブをブラッシュアップしたところ、注文率の向上が見られました。

このように、DM送付だけでなく、DM送付者の中でもインサイトごとのアプローチを行い、分析改善を重ねたことで、注文率をさらに改善させることができました。

シニア顧客の育成から離脱の復活といった関係性構築はハルメクにお任せ

これまでご紹介したように、顧客のインサイトを踏まえた施策を実施し分析・改善を行ったことで、定期購入の離脱者を復活させることができます。

ハルメク・エイジマーケティングでは、20年以上にわたり蓄積してきたシニアマーケティングのノウハウをもとに、課題解決をサポートしています。現状課題の明確化・戦略立てからクリエイティブを制作するだけでなく、ターゲットに即した媒体の選定や、実際の結果からの評価・改善も一括で行うことが可能です。

また、オンライン・オフライン双方の集客力を高める最適なプランを提示し、定期購入離脱者の復活を支援できます。

ハルメク・エイジマーケティングのCRMコンサルティングにご関心の方は、こちらからお問い合わせください。

この記事の監修者プロフィール

シニアマーケティングラボ事務局

ハルメク独自の調査でわかったシニアの動向やトレンド・実践的なノウハウなど、シニアマーケティングに役立つ最新の情報をご紹介。オンライン・オフラインでの集客のお悩みやCRMの課題など、シニアのことならお任せください!

記事一覧はこちらご相談/お問い合わせ・

資料請求はこちらcontact

(株)ハルメク・エイジマーケティング営業局